前 言

书画装裱起源于中国,具有悠久的历史,根据考古发现,湖南战国楚墓出土的《人物御龙帛画》就有了装裱的雏形,距今2000多年的历史。

据唐代张彦远的《历代名画记》记载,书画装裱在魏晋南北朝时期开始萌芽,晋以前装裱技艺不佳,唐代趋于成熟。宋代因为皇帝的热爱达到兴盛,出现了宋宣和装,元代战乱频繁未有记载,明朝周嘉胄的《装潢志》所写更趋完善,清代周二学的《赏延素心录》被认为中国古代书画装裱经典之作。

广式书画装裱的形成于什么时间无从稽考,广州十三行开埠于1685年。康熙二十四年(1685年),清廷开放海禁,粤海关设立通商,广州十三行和各国通商,经济发展迅速。商贾以雄厚的财力向外省搜求古书画,成为名收藏家,如潘正炜、孔广陶、伍元蕙、潘仕成等;也有亦官亦商的,如吴荣光、叶梦熊等。他们收藏大量名贵字画,对装裱工作,必然十分讲究,他们重金聘请苏州的裱匠来工作。南来广东的外省官员,有不少爱好金石字画的,如阮元、戴熙、裴景福等,可能也有装裱匠跟随着来。而别处手工精良的裱匠,也来广州开业谋求发展。这样,便提高了广州装裱技术的水平。但岭南地理环境特殊,本地的裱匠积累了经验,逐渐改良材料和工具,发展成独具风格的广东式样。外省裱画用的浆糊以面粉煮成,在广东如用面粉制糊,因天气潮湿,过些时日,画幅便发霉起黑点,于是改用石花菜代替面粉,避免了发霉的毛病,重裱时揭底也较容易,广式装裱的逐渐形成影响甚广。

当古书画的斑驳岁月与岭南水乡的文脉相遇,一场跨越时空的对话在墨香中悄然展开。3月30日下午,由广州市文化馆(广州市非物质文化遗产保护中心),广州市美术家协会,江门市新会区文化广电旅游体育局,江门市新会区文学艺术界联合会指导,广州市越秀区非物质文化遗产保护中心,广州裱艺学会主办,江门市新会区美术馆承办 ,广州市宝瀛堂展览策划有限公司,广州汇远书画艺术有限公司,佛山市顺德区北郊镇天爱画廊协办,广东德辰拍卖有限公司支持的“故艺维新——书画装裱修复技艺作品展”在新会区美术馆开展,现场还举办了导赏活动。广州裱艺学会领导和众多会员,江门市区、新会区等众多书画爱好者参加了此次活动。

新会美术馆馆长 黄炳壮介绍本次出席活动的嘉宾

展览筹备之初,广州艺裱学会便组织专家团队,精心挑选了数十件具有代表性的书画作品。

广州裱艺学会名誉会长、广州市市级非遗代表性传承人、中国文物修复委员会会员梁伟智对一件约50年前曾装裱过的《渔父再生图》重新装裱,让老画重焕新光,吸引众多观众驻足观看。

梁老师为观众讲解“画中小故事”

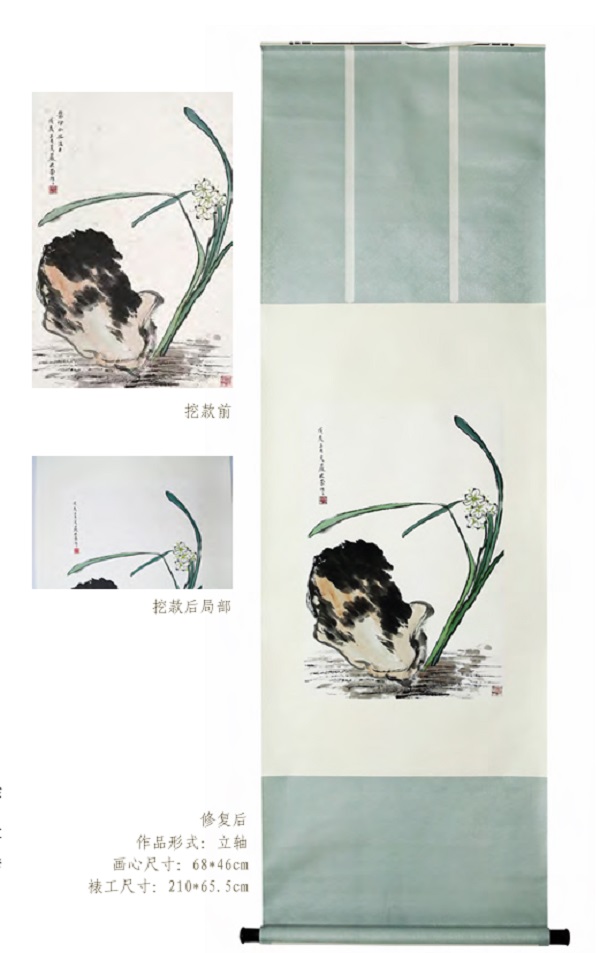

广州裱艺学会会长、广州市市级非遗代表性传承人尹纪召则展示了精湛的“挖款”技艺。何谓“挖款”?尹纪召表示,“挖款”就是把画上的名字去掉,“有些画上面写上送给了谁,等画的收藏者想卖掉或者转送的时候,就找裱画师傅把上面的名字去掉,怕人看出会找高手做到天衣无缝,民国时期挖款都要五块大洋了。”

尹老师为观众解释何谓“挖款”

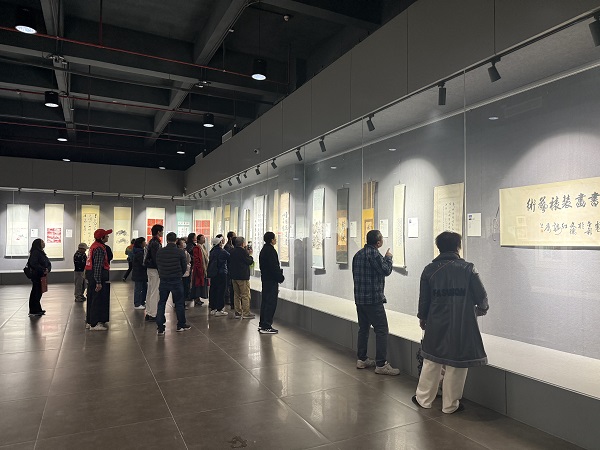

广州裱艺学会各位老师积极为观众讲解不同的艺术品如何修复与装裱,观众结合日常生活中所遇到的难题和疑惑与老师们互动,对展览中的作品及其背后的修复过程都有了更加深入的了解,更加深刻地感受到艺术品的魅力以及艺术品保护与修复工作的价值,受益匪浅。

装裱,是书画作品的“衣服”,能使其得以妥善保存,长久流传。修复,则是针对损伤的书画作品进行修补,恢复其原貌。此次展览效果显著,反响热烈。不仅吸引了大量书画爱好者前来参观,还得到了专业人士的高度评价。观众纷纷表示,此次展览让他们对书画装裱修复技艺有了更加深刻的了解,也为传统文化的传承与发展注入了新的活力。

展览作品(部分)

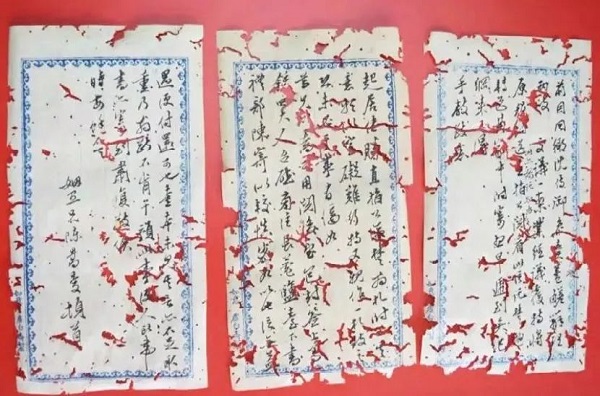

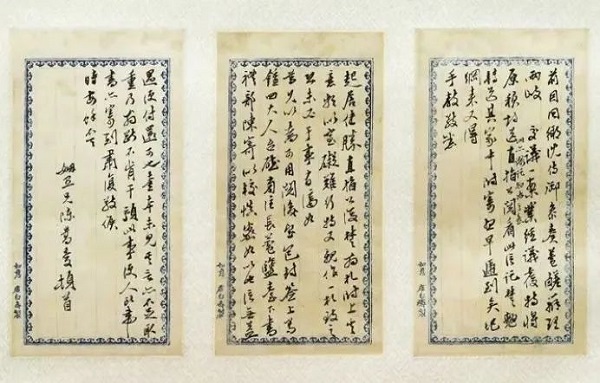

陈嵩庆(片)花笺 (修复前)

简介:陈嵩庆,原名复亨,字复葊,号荔峰,浙江钱塘人,兆仑族子。嘉庆六年(1801年)翰林,官吏部侍郎。

书风:工书法,尤工小行书,近董其昌笔意。

在精美的笺纸上用毛笔书写信札,是东方独有的文化,中国更是独树一帜。古人行文中的礼节和思维,处处体现着国人“卑己尊人”的处世哲学,从称谓语、提称语到正文,从思慕语、祝愿语到署名,书信中的每一个环节都有自己的规则。

作品简介:虚白斋制如意花笺,嘉庆翰林陈嵩庆所写书信。主要问题:一通三张作品虫害严重,虫洞密布,笔墨大片缺失。

修复建议:刮虫口(刮时需特别注意笔墨处虫口,别把文字部分刮走)、配底纸(三张颜色不尽相同,需要配好底纸颜色,遵守宁浅勿深原则)、装裱(装裱能有效保护画芯,美观,便于欣赏)、信笺花纹需要修补。

修复后

信札修复,特别是笔墨的接笔是比较困难的,因为书写人的书信内容用词用字是即兴的,与诗词不同,无规律可循,所以需要详读内容,理解透彻前后意思,结合书写人笔法和所写字体,有时先用铅笔勾出字形轮廓,认真审视,才能接笔。

此件进士信札虫蛀严重,信笺讲究,通过揭底,修口,托底,补洞,全色等工序修复如初。

作品形式:镜框

画心尺寸:29.5*37.5cm

裱工尺寸:70*70cm

《高鹦图》,赵少昂先生妙品,画作经过清洗后挖镶西阵织锦布。米芾《行草阅书帖》中提到“洗书如初”,但立于当代,在清洗书画时需使其明净同时保留“古意”。画面中经典的“对角线构图”使得画面在古拙的用笔中又有对中国画创新的思考,于是在装框的选择上采用了铝合金青槟色,在整体上最大程度减弱外框的存在,以求“不困鸟于笼”,色彩上与装裱材料达到统一。整件作品立足画面思考传统装裱在新时代从内容到形式的创新,顺应时代不忘初心。

作品形式:镜框

画心尺寸:15*18cm

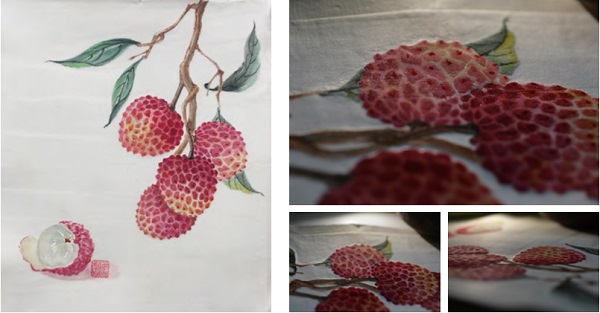

通草画立体效果

今天带来的通草画作《荔枝》是新尝试。源于一次尹纪召师父在拍卖会上发现的一幅张大千绘画的特别的通草画。这幅通草画与往常所见的通草画不同之处在于画中的荷花荷叶都是向上凸起的。我基于好奇便多方打听,终无果。后经尹师父提点,便有了今天这幅作品。研究恢复了古老的传统画法,通草画看着像立体的,手摸上去的手感是平的,本件看上去立体,摸上去也是立体的,这就是修复的魅力,从修复中找传承。

作品形式:镜框

裱工尺寸:70*38cm

茶叶木雕装裱,茶叶标本以装框的形式展现出来,茶叶跟木雕分别用柚木小框装裱,小框内加上黄麻布做底,外框再用叙面柚木把茶叶和木雕拼起来,这样的装裱方式表达了我们装裱行业“万物皆可裱”。

民国书画装裱修书工具与现在工具展示

广州裱艺学会简介

1987年10月30日,岭南裱艺学会(广州裱艺学会前身)成立大会在广州文化公园园中园举行,选出首届理事会,由会长卢金颖,副会长邝杰涛、陈文钜,秘书长黎艺豪,及15名理事组成。参加成立大会的领导嘉宾有:黄建勲、杨家聪、黄金海、关晓峰、莫仲予、黄棠等。1987年11月10日,由岭南裱艺学会(广州裱艺学会前身)主办的“装裱艺术作品展览”在广州文化公园第七馆举办,被誉为新中国成立以来第一个装裱艺术专业展览,展览名由李曲斋老师题字,参展作品有150多幅。广州裱艺学会致力于广州,影响东南亚,2018年获评广州市越秀区区级非遗保护项目单位,2019年获评广州市市级非遗保护项目单位。2020年梁伟智名誉会长被认定广州市非物质文化遗产传承人,2023年尹纪召会长被认定广州市非物质文化遗产传承人。

本次展览由广州裱艺学会会员精心挑选和布置,以供书画爱好者和书画装裱工作者探讨与学习。展览持续到4月21号,欢迎前往参观!